10 x 10

10×10 10 ans de Block, 10 moments forts (liste non exhaustive).

10×10 10 ans de Block, 10 moments forts (liste non exhaustive).

Art en Block Dans chaque numéro, on demande à un artiste de créer en toute liberté une œuvre d’art façon bloc.

Le Moment Cheryl Catterall est tout sourire en laçant ses bottes à embout d’acier, les yeux rivés sur le grand chantier qui lui fait face.

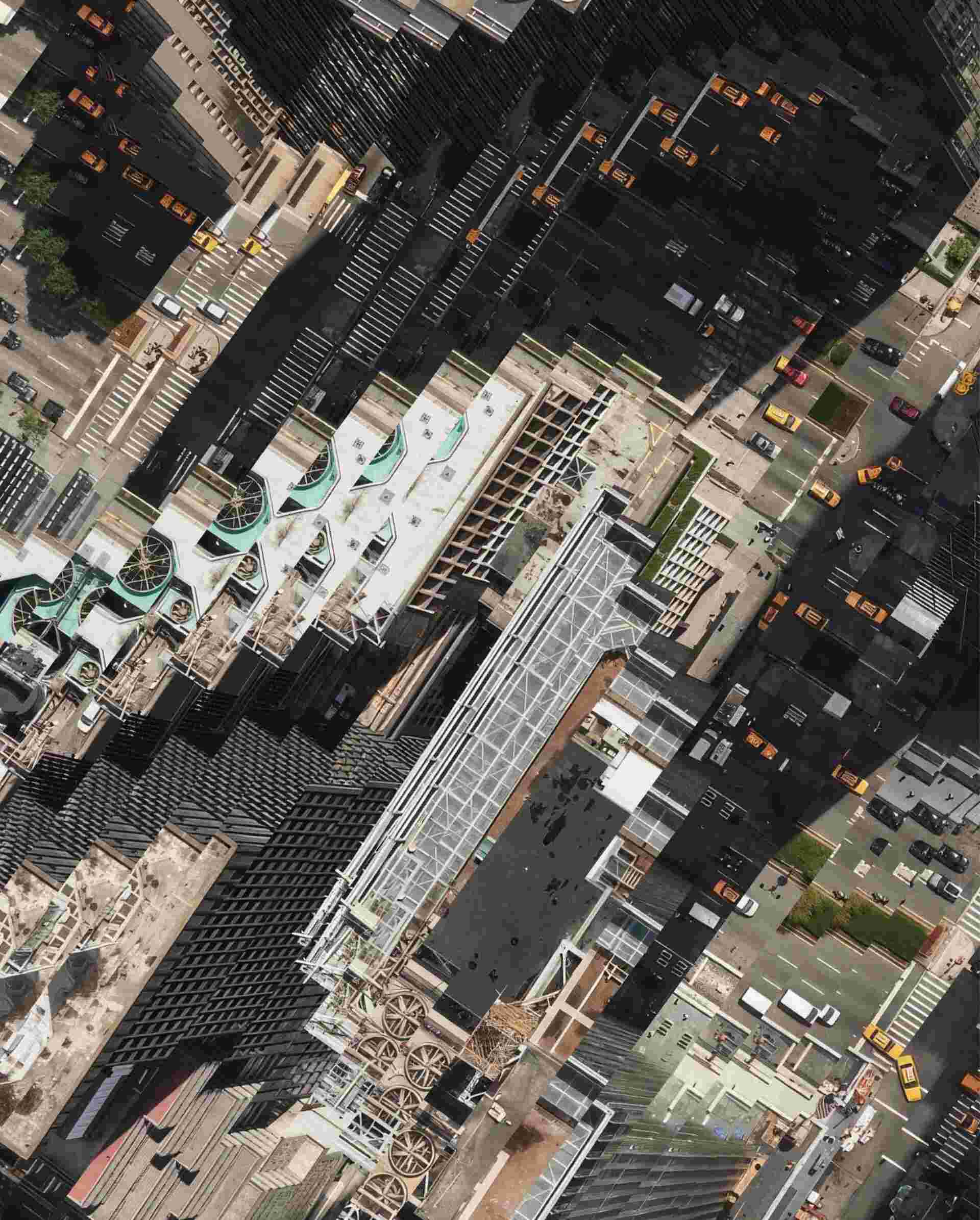

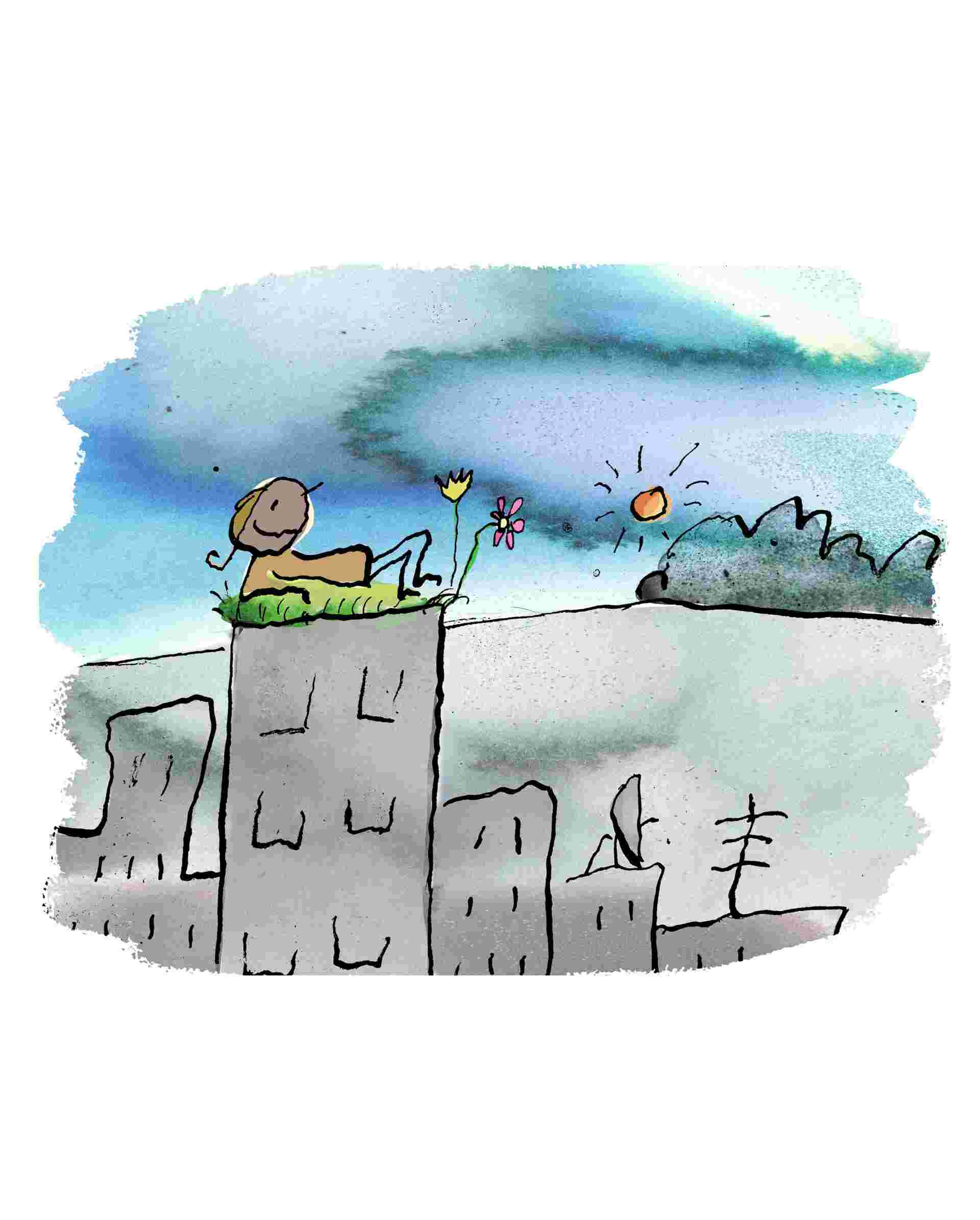

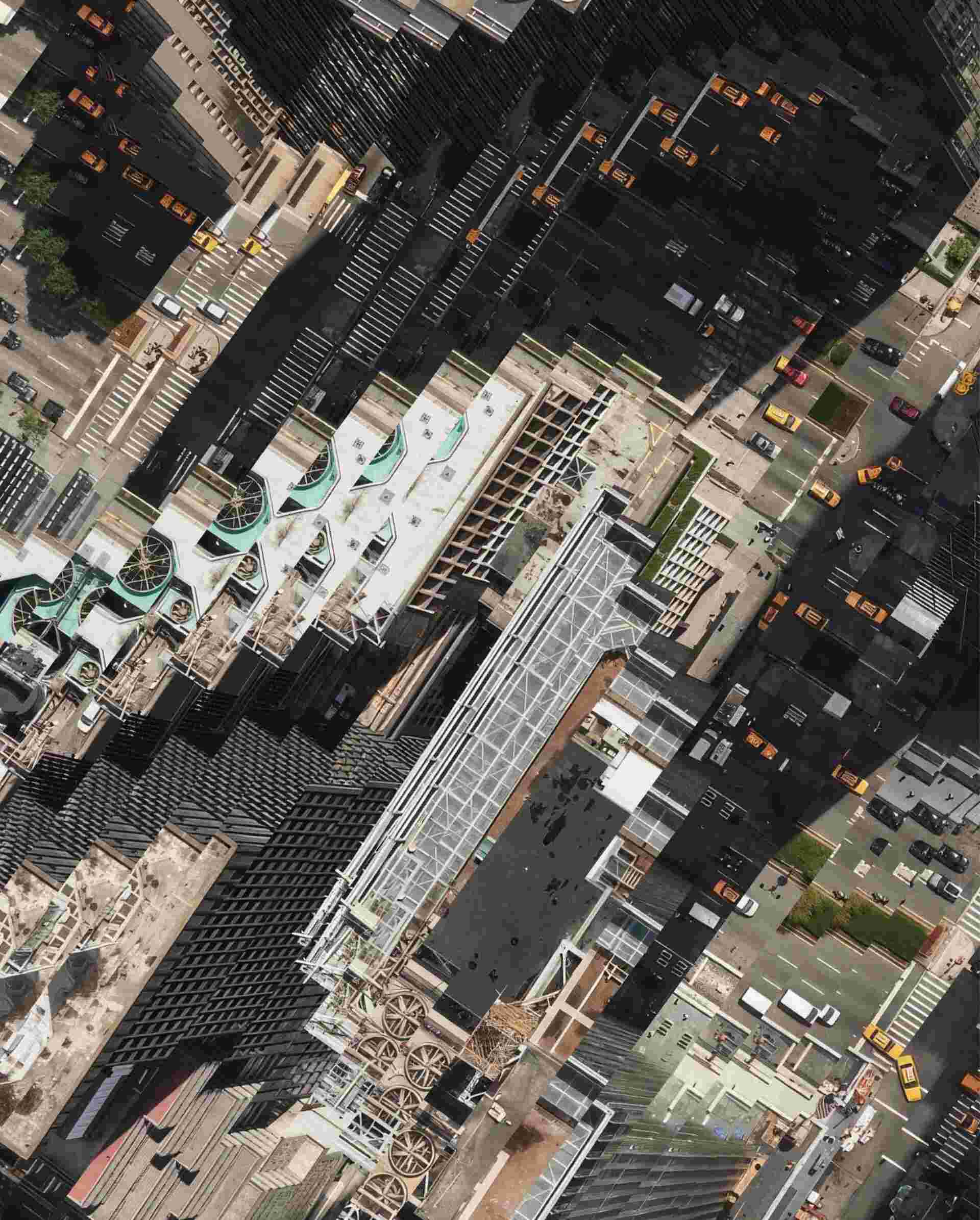

VEUILLEZ COMBLER L'ESPACE Katherine Lam’s urban infill.

La Conversation Urbaniste et fondatrice de Hive Developments à Calgary, une agence de conseils en urbanisme et travail de proximité, Lourdes Juan a lancé Knead

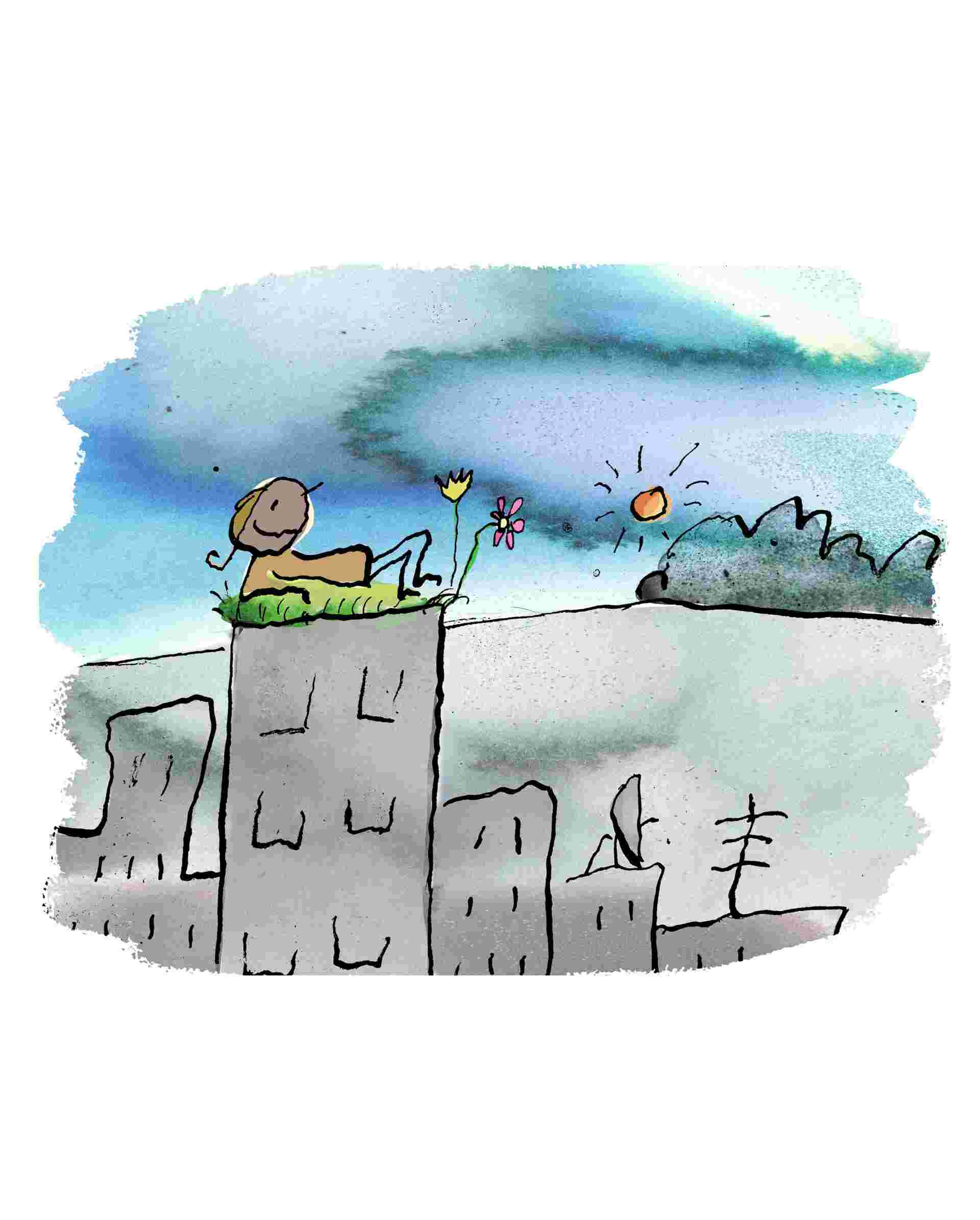

Repensé Les citadins veulent toujours déménager. Pour du plus grand. Pour une cour. Pour un quartier plus calme ou plus chic.

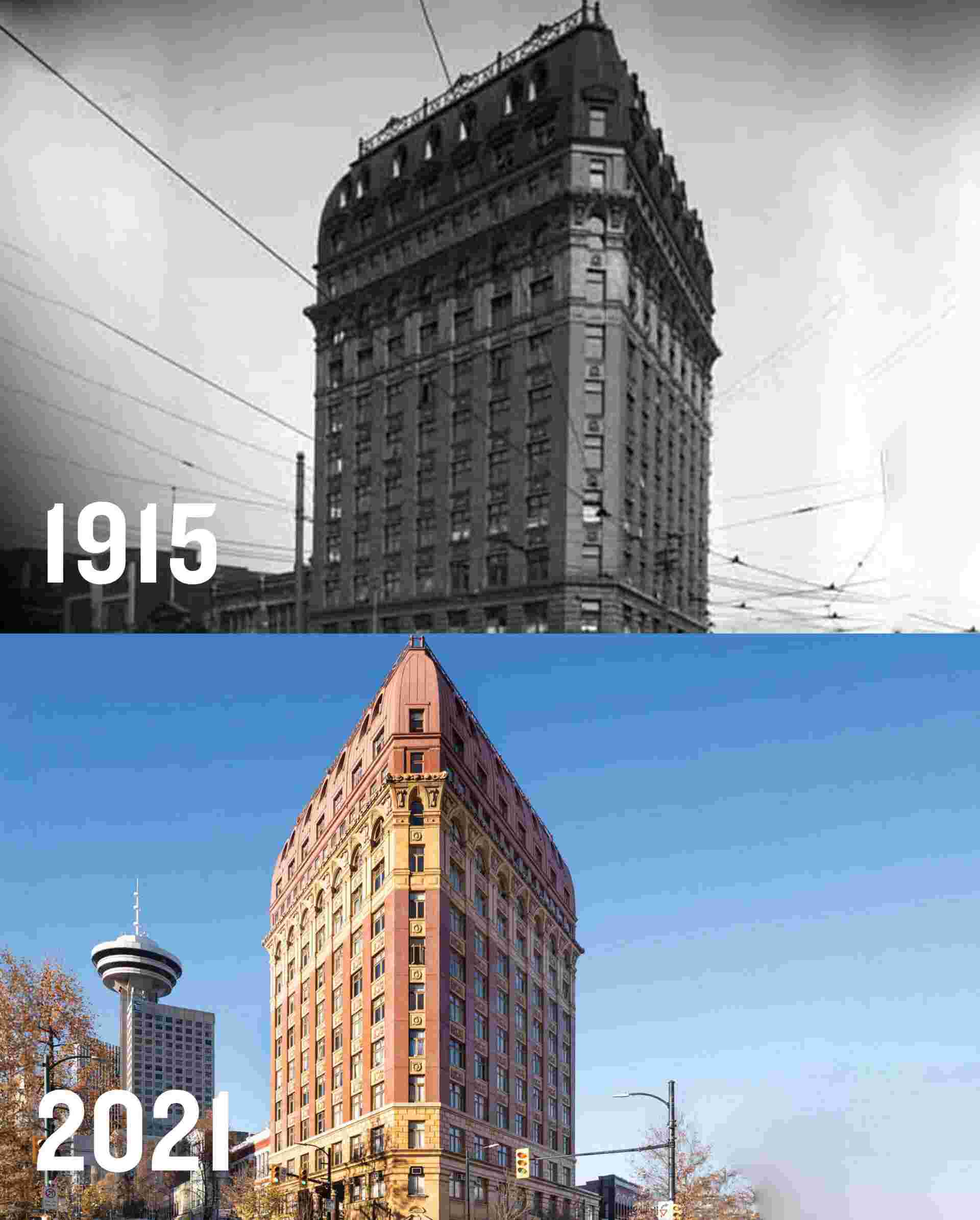

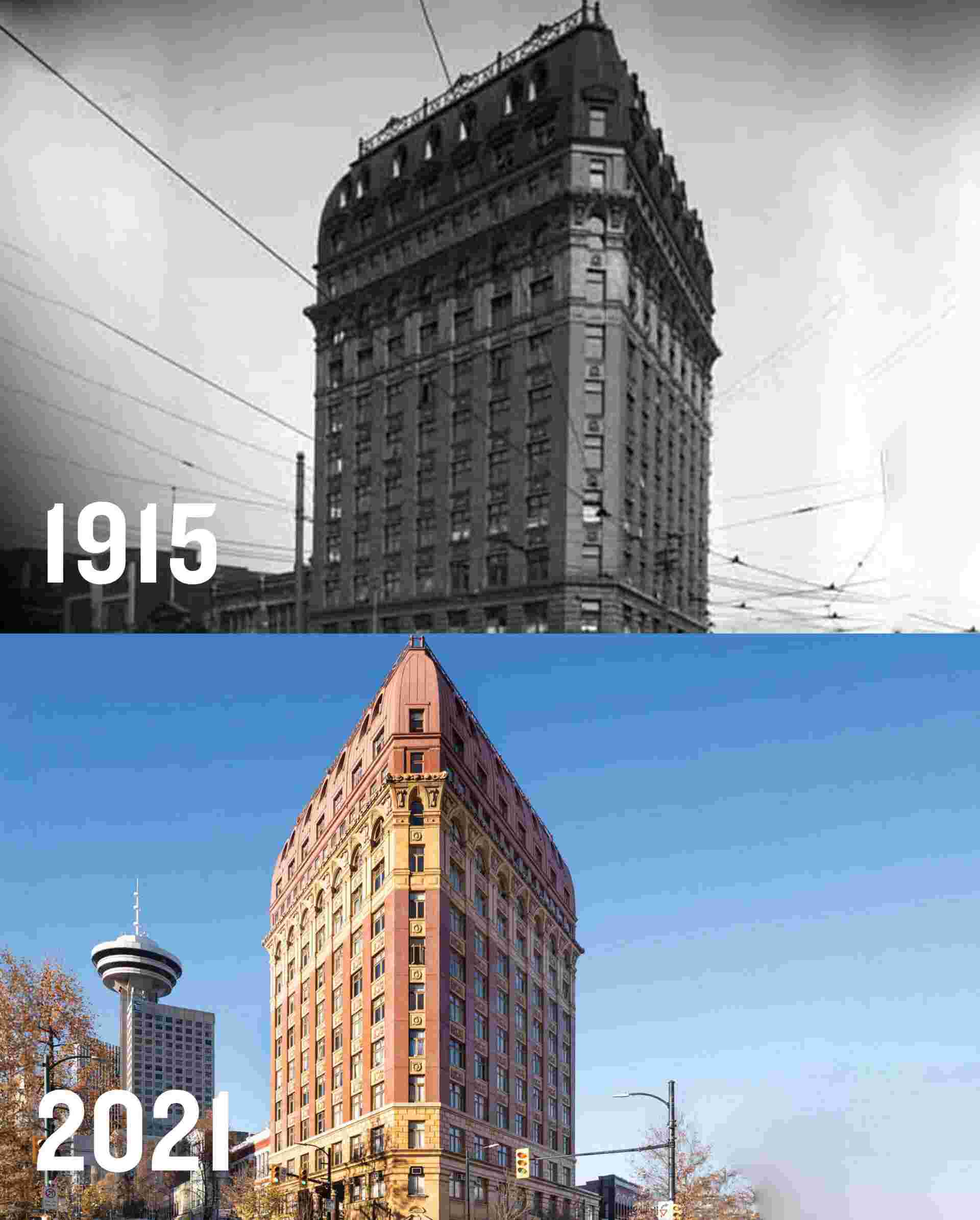

D'hier à aujourd'hui Le premier gratte-ciel vancouvérois se hisse au rang de star de cinéma.

Repensé Les citadins veulent toujours déménager. Pour du plus grand. Pour une cour. Pour un quartier plus calme ou plus chic.

Faites place à l'art Plantée dans un décor pensé pour la voiture, une nouvelle murale égaye le croisement des 104e Rue NO et 103e Avenue NO au centre-ville d’Edmonton.

La Conversation Urbaniste et fondatrice de Hive Developments à Calgary, une agence de conseils en urbanisme et travail de proximité, Lourdes Juan a lancé Knead

Le Moment Cheryl Catterall est tout sourire en laçant ses bottes à embout d’acier, les yeux rivés sur le grand chantier qui lui fait face.

Exclusivité web Pour l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario, le trajet qui mène à la vérité et à la réconciliation se définit par les liens noués en cours de route. Et il commence par un tableau.

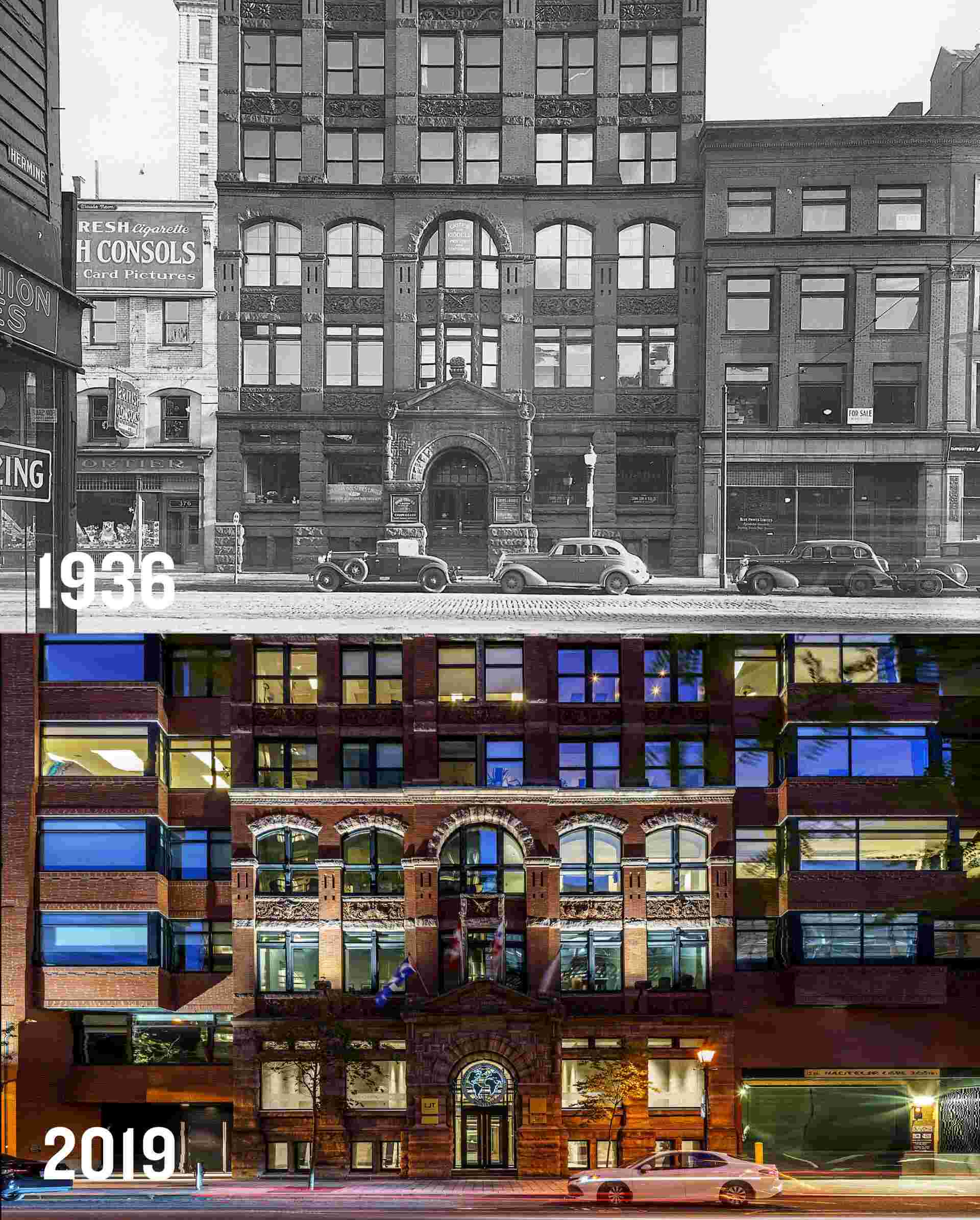

D'hier à aujourd'hui Le premier gratte-ciel vancouvérois se hisse au rang de star de cinéma.

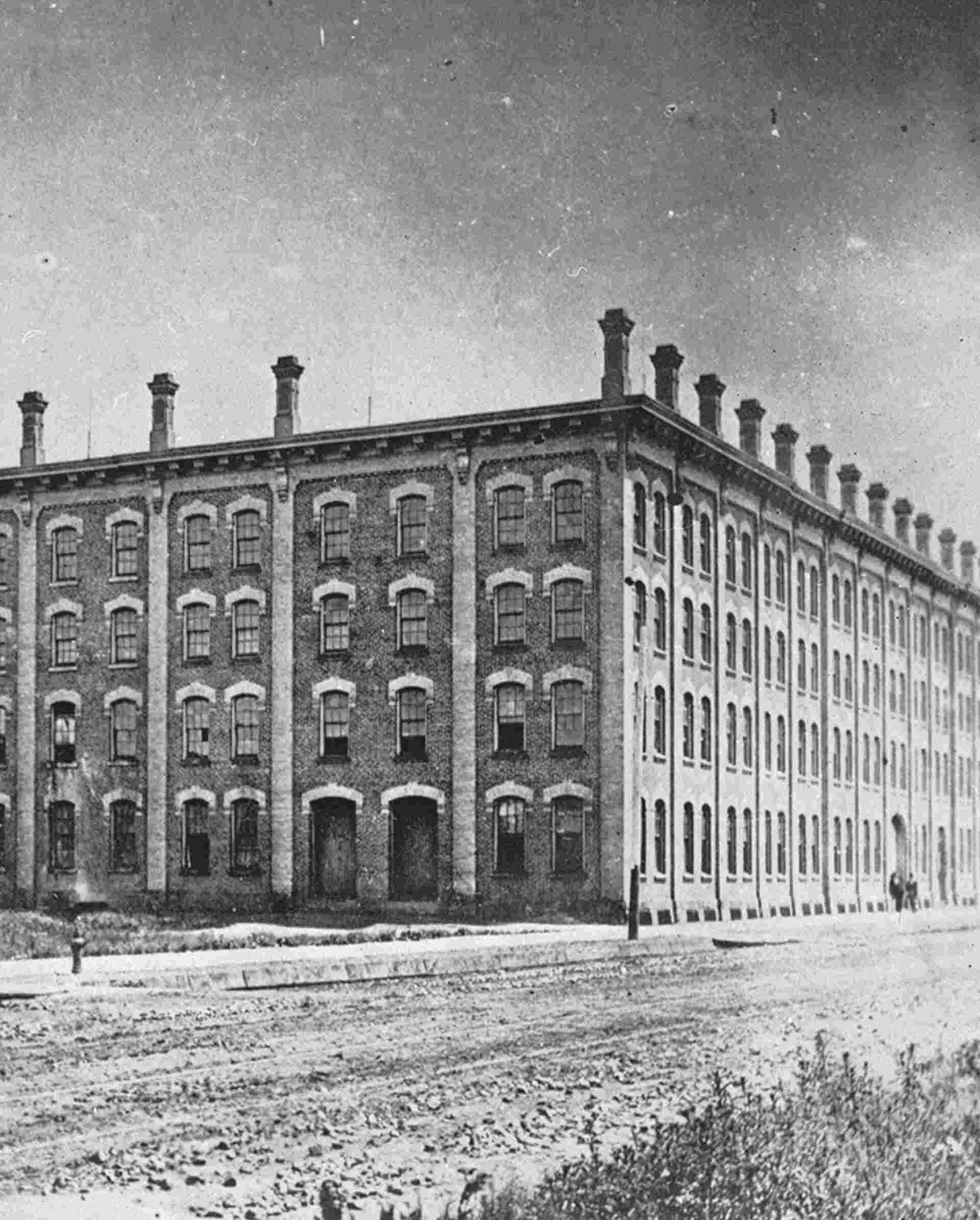

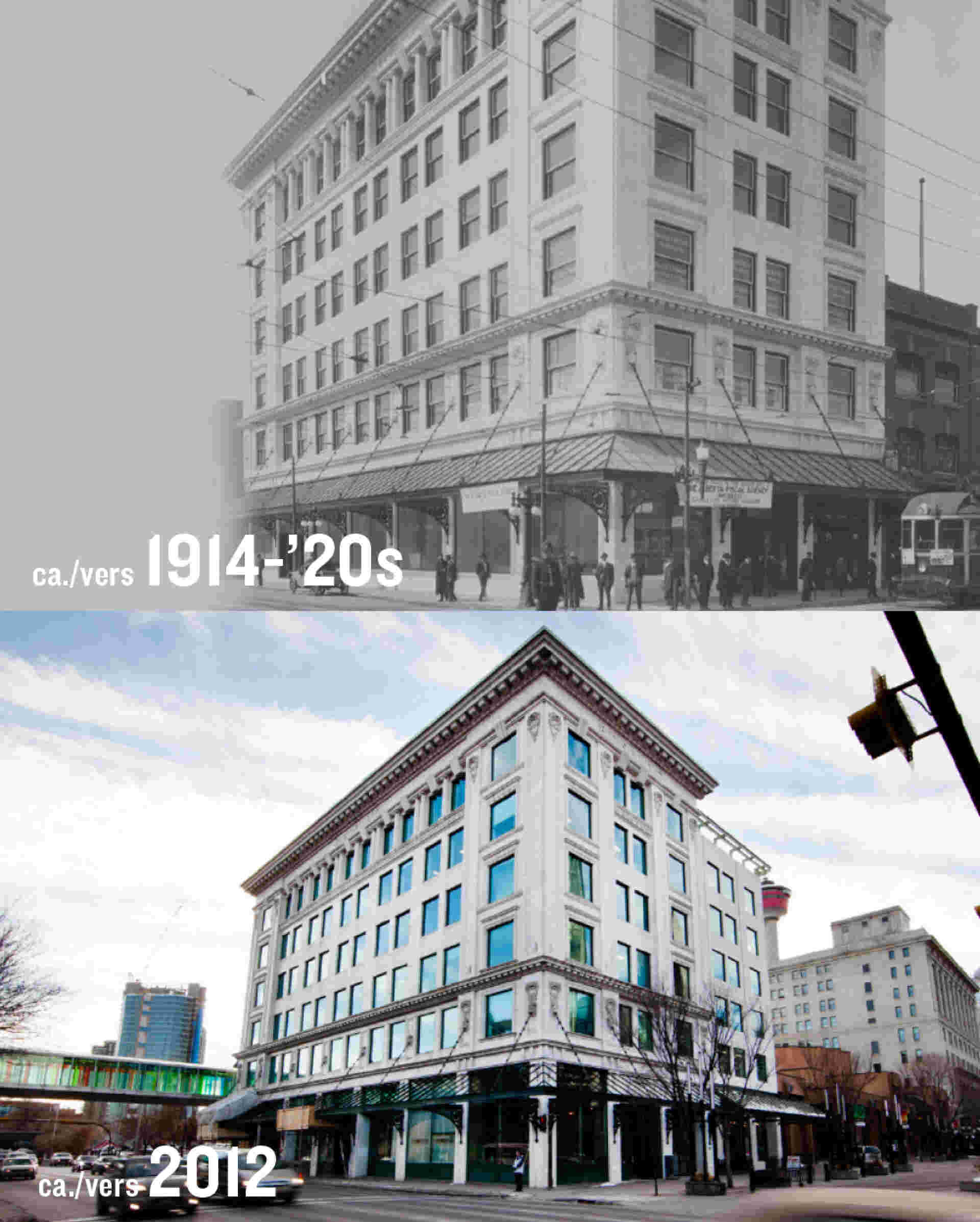

D'hier à aujourd'hui Chaque propriété d’Allied est une subtile alchimie de formes, usages et histoires, augmentant sa valeur au fil du temps. Des histoires que D’hier à aujourd’hui raconte depuis 10 ans.

D'hier à aujourd'hui L’édifice Wilson envoie une carte postale du passé

D'hier à aujourd'hui À Calgary, l’édifice Burns incarne l’esprit d’entreprise qui a marqué l’Ouest canadien au fer rouge.

Repensé Les citadins veulent toujours déménager. Pour du plus grand. Pour une cour. Pour un quartier plus calme ou plus chic.

LE CRÉATEUR Jason Logan pratique la chasse à la couleur en milieu urbain, une activité non répertoriée dans les guides touristiques.

L’intérieur Lemay, une agence d’architecture aussi intrigante qu’accueillante

LE CRÉATEUR À Calgary, la ferme Highfield redonne vie à la terre du marché Blackfoot.